The powers threatening our people became hegemonic in May 1945, when the liberal-Communist coalition known as the “United Nations” imposed its dictatorship on defeated Germany.

The powers threatening our people became hegemonic in May 1945, when the liberal-Communist coalition known as the “United Nations” imposed its dictatorship on defeated Germany.

This dictatorship—whose defining characteristic, East and West, is its techno-economic worship of the Jewish Moloch—was subsequently imposed on the rest of Europe and, in the form of globalization, now holds the whole world in its grip.

For white nationalists, the defeat of National Socialist Germany is both the pivotal event of the twentieth century and the origin of their own movement—to save the white race from the rising tide of color.

White nationalists resume, in effect, the struggle of the defeated Germans. But they do so not uncritically.

As an idea and a movement, National Socialism (like Fascism) was a product of the late nineteenth-century political convergence that brought together elements from the revolutionary anti-liberal wing of the labor movement and elements from the revolutionary anti-liberal wing of the nationalist right. Hitler’s NSDAP was the most imposing historical offshoot of this anti-liberal convergence, but one not always faithful to its origins—which bears on the fact that Hitler shares at least part of the responsibility for the most devastating defeat ever experienced by the white race.

It’s not enough, then, for the present generation of white nationalists to honor his heroic resistance to the anti-Aryan forces.

Of greater need, it seems to me, is to identify and come to terms with his failings, for these, more than his triumphs, now effect our survival as a people.

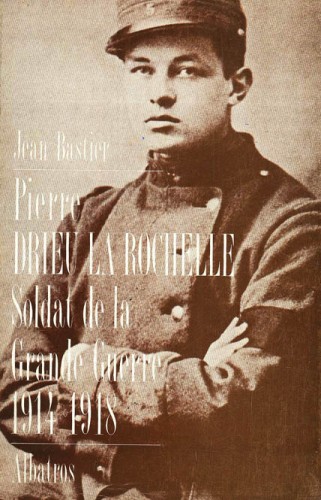

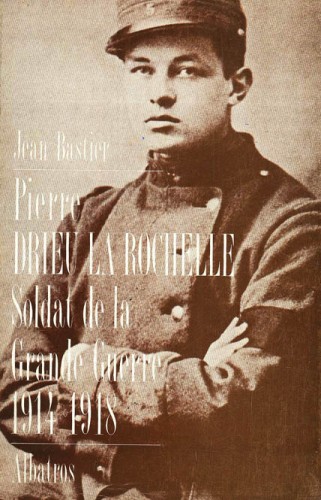

The following is an excerpt from a piece that Pierre Drieu La Rochelle wrote in the dark days after August 1944, after the so-called “Liberation” of Paris and before the suicide that “saved” him from De Gaulle’s hangman.

It was written in haste, on the run, and never completed, but is nevertheless an illuminating examination of Hitler’s shortcomings (even where incorrect).

The central point of Drieu’s piece (and it should be remembered that he, like many of France’s most talented thinkers and artists, collaborated with the Germans in the hope of creating a new European order) is that Germany alone was no match for the combined powers of the British Empire, the United States, and the Soviet Union.

Only a Europe recast on the basis of National Socialist principles, he believed, could triumph against this coalition and the Jews who inspired and guided it.

Hitler’s petty bourgeois nationalism, critiqued here by Drieu, prevented him from mobilizing the various national families of Europe in a common front, proving that his distillation of the anti-liberal project was inadequate to the great tasks facing the white man in this period.

* * *

From Drieu’s “Notes sur l’Allemagne”:

I was shocked by the extreme political incompetence of the Germans in 1939, 1940, and 1941, after the victories [which made them Europe’s master]. It was in this period that their political failings sealed the fate of their future military defeat.

These failings seem even greater than those committed under Napoleon [in the period 1799-1815, when the French had mastered Europe]. The Germans obviously drew none of the lessons from the Napoleonic adventure.

Was German incompetence the incompetence of fascism in general? This is the question.

The imbecilic maxim guiding Hitler was: “First, wage and win the war; then, reorganize Europe.” This maxim contradicted all the lessons of history, all the teachings of Europe’s greatest statesmen, particularly those of the Germans, like Frederick and Bismarck. It was Clausewitz who said war is only the extension of politics.

But even if one accepts Hitler’s maxim, the German dictator committed a number of military mistakes:

1. Why did he wait six months between the Polish campaign and the French campaign?

2. Why did he squander another ten months after the French campaign?

3. Why in late 1940 did he wage a futile aerial assault on England, instead of striking the British Empire at its most accessible point, Gibraltar?

After July 1940 [when no European power opposed him on the continent], he could have crossed Spain, destroyed the [English] naval base at Gibraltar, and closed off the Mediterranean.

The armistice with Pétain [which led to the establishment of the Vichy regime] was [another] German disaster. If the French had followed [Paul] Reynaud [the last Premier of the Third Republic who advocated continued resistance from France’s North African colonies], the Germans would have been forced to do what was [militarily] necessary to win the war.

For once master of Gibraltar, Hitler would have rendered [the English base at] Malta useless, avoided the Italian folly in the Balkans [which doomed Operation Barbarosa in Russia], and assured the possibility of an immediate and relatively uncostly campaign against [English occupied] Egypt. Instead of bombing London, he should, have seized Alexandria, Cairo, and Suez.

This would have settled the peace in the Balkans, avoiding the exhausting occupations of Greece and Yugoslavia, [it would have cut England off from her overseas empire, and guaranteed Europe’s Middle Eastern energy sources].

These military failings followed from Hitler’s total lack of imagination outside of Germany.

He was [essentially] a German politician; good for Germany, but only there.

Lacking political culture, education, and a larger tradition, having never traveled, being a xenophobe like many popular demagogues, he did not possess an understanding of what was necessary to make his strategy and diplomacy work outside Germany.

All his dreams, all his talents, were devoted to winning the war of 1914, as if conditions [in 1940] were still those of 1914. . . He thus underestimated Russian developments and totally ignored American power, which had already made itself felt in the Great War.

He did understand the importance of the tank and the airplane [whose military possibility came into their own after 1918], but not in relationship to the enormous industrial potential of Russia and America.

He neglected [the role of] artillery, which was a step back from 1916-1918.

He is least reproachable in his estimation of submarine warfare, whose significance was already evident in 1916. But even here, the Anglo-Saxons [i.e., the Anglo-Americans] deployed their maritime genius in a way difficult for a European continental to anticipate.

Hitler’s political errors [, however,] were far worse and more thorough-going than his military errors. He hardly comprehended the problem, seeing it in terms of 1914—in terms, that is, of diplomacy, national states, cabinet politics, and [rival] chancelleries. His understanding of Europe did not even measure up to that of old aristocrats like Bismarck and Wilhelm II, who never forgot the tradition of solidarity that united Europe’s dynasties, courts, and nobilities. . .

It’s curious that this man who knew how to inspire the masses in his own country, who always maintained the closest contact with his people, never, not for a second, thought of extending his [successful] German policies to the rest of Europe. He [simply] did not understand the necessity of forging a policy to address Europe domestically and not just internationally.

Diplomats and ambassadors had lost command of the stage after 1940—it was now in the hands of political leaders capable of winning the masses with the kind of social policies that had succeeded in Germany and could succeed elsewhere.

Hitler didn’t understand this. After his armies invaded Poland, France, and elsewhere, he never thought of implementing the social and political practices that had worked in Germany . . . He never thought of carrying out policies that would have forged bonds of solidarity between the occupied and the occupiers. . .

These failures lead me to suspect that the Germans’ political stupidity . . . owed something to fascism—that political and social system awkwardly situated between liberal democracy and Communist totalitarianism.

In the fascist system there was something of the “juste milieu” that could only lead to the miserable failure awaiting the Germans. [A French term meaning a “golden mean” or a “happy medium,” “juste milieu” is historically associated with the moderate centrist politics (or anti-politics) of bourgeois constitutionalists—first exemplified by France’s July Monarchy (1830-48) and subsequently perfected in the American party system].

The Germans have no political tradition. For centuries, most of them inhabited small principalities or cities where larger political forces had no part to play.

However, there was Vienna and Berlin. In these two capitals, politics was the province of a small [aristocratic] caste. The events of 1918 [i.e., the liberal revolutions that led to the Weimar and Viennese republics] abruptly dislodged this caste, severing its ties from the new governing class.

Everything that has transpired in the last few years suggests that Germany remains what it was in the eighteenth century . . . a land unable to anchor its warrior virtues in politically sound principles . . .

[Part of this seems due to the fact that] the German is no psychologist. He is too much a theoretician, too intellectually speculative, for that. He lacks psychology in the way a mathematician or metaphysician does. German literature is rarely psychological; it develops ideas, not characters. The sole German psychologist is Nietzsche [and] he was basically one of a kind. . . Politically, the Germans [like the French] are less subtle and plastic than the English or the Russians, who have the best psychological literature and hence the best diplomacy and politics.

Hitler’s behavior reflected the backward state of German, and beyond that, European attitudes.

This son of an Austrian custom official inherited all the prejudices of his father’s generation (as had Napoleon). And like every German nationalist of Austrian extraction, he had an unshakable respect for the German Army and the Prussian aristocracy. Despite everything that disposed him against it, he remained the loyal Reichwehr agent he was in Munich [in 1919]. . . If he subsequently became a member of a socialist party [Anton Drexler’s German Workers’ Party]—of which he promptly became the leader—it was above all because this party was a nationalist one. Nationalism was always more important to him than socialism—even if his early years should have inclined him to think otherwise . . .

Like Mussolini, Hitler had no heartfelt commitment to socialism. [Drieu refers here not to the Semitic socialism of Marx, with its materialism, collectivism, and internationalism, but rather to the older European corporate socialism, which privileges the needs of family, community, and nation over those of the economy] . . . That’s why he so readily sacrificed the [socialist] dynamism of his movement for the sake of what the Wehrmacht aristocracy and the barons of heavy industry were willing to concede. He thought these alone would suffice in furnishing him with what was needed for his war of European conquest. . .

Fascism failed to organize Europe because it was essentially a system of the “juste milieu” —a system seeking a middle way between communism and capitalism. . .

Fascism failed because it did not become explicitly socialist. The narrowness of its nationalist base prevented it from becoming a European socialism . . .

Action and reaction: On the one side, the weakness of Hitlerian and Mussolinian socialism prevented it from crossing national borders and becoming a European nationalism; on the other, the narrowness of Mussolinian and Hitlerian nationalism stifled its socialism, reducing it to a form of military statism. . .

Source: Pierre Drieu La Rochelle, Textes retrouvées (Paris: Eds. du Rocher, 1992).

Vient de paraître : Le Bulletin célinien n°326.

Vient de paraître : Le Bulletin célinien n°326.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Ce jeune homme qui a fait de bonnes études, interrompues par les événements, travaille comme dactylo chez le notaire, s’emploie l’été chez un cultivateur, joue du piano le samedi soir dans les bals. Bref, il n’y a rien à lui reprocher, mais, tout de même, il n’est pas comme tout le monde : on le lui fait savoir. Pourtant, il est communiste, selon l’air du temps, mais à sa façon sans doute.

Ce jeune homme qui a fait de bonnes études, interrompues par les événements, travaille comme dactylo chez le notaire, s’emploie l’été chez un cultivateur, joue du piano le samedi soir dans les bals. Bref, il n’y a rien à lui reprocher, mais, tout de même, il n’est pas comme tout le monde : on le lui fait savoir. Pourtant, il est communiste, selon l’air du temps, mais à sa façon sans doute. Lieutenant Tenant est la première pièce jouée, en 1962… Une critique flatteuse de Jean-Jacques Gautier l’avait lancée et un reportage photo dans Paris-Match avait précipité Pierre sous les feux de la rampe (le système a parfois des faiblesses et laisse passer… Il ne peut pas tout contrôler, aussi rigide qu’il soit). Et voici que tout se gâte : après quelques semaines, le producteur trouve que la pièce est trop courte et lui demande d’ajouter une scène. Pierre refuse (on reconnaît là sa propension à être infréquentable !) Il n’a pas de vanité d’auteur, mais beaucoup d’orgueil et ne supportera jamais qu’on touche à ce qu’il écrit. Qu’à cela ne tienne, le producteur fait écrire la scène par un autre… ce que Pierre n’accepte pas, évidemment.

Lieutenant Tenant est la première pièce jouée, en 1962… Une critique flatteuse de Jean-Jacques Gautier l’avait lancée et un reportage photo dans Paris-Match avait précipité Pierre sous les feux de la rampe (le système a parfois des faiblesses et laisse passer… Il ne peut pas tout contrôler, aussi rigide qu’il soit). Et voici que tout se gâte : après quelques semaines, le producteur trouve que la pièce est trop courte et lui demande d’ajouter une scène. Pierre refuse (on reconnaît là sa propension à être infréquentable !) Il n’a pas de vanité d’auteur, mais beaucoup d’orgueil et ne supportera jamais qu’on touche à ce qu’il écrit. Qu’à cela ne tienne, le producteur fait écrire la scène par un autre… ce que Pierre n’accepte pas, évidemment.  Cet état de pauvreté consenti lui donnait une apparence un peu particulière qui le rendait encore infréquentable à une autre échelle : celle des relations sociales. Il allait en sandales, à grandes enjambées, le pantalon attaché avec une ficelle, un «anorak» informe jeté sur les épaules. Le luxe qu’il s’accordait, dès qu’il le pouvait, c’était l’opéra, un lieu où il faisait certainement sensation, mais quant au répertoire il le connaissait certainement mieux que la plupart des spectateurs qu’il y côtoyait.

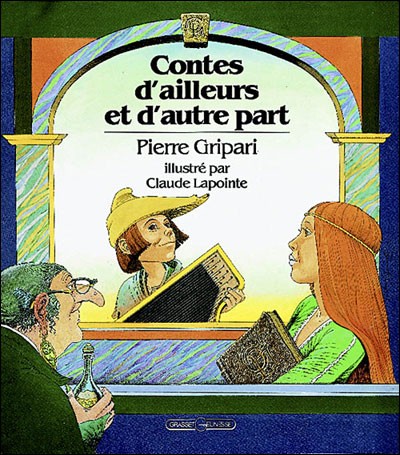

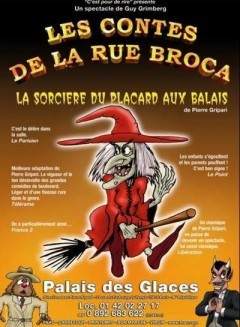

Cet état de pauvreté consenti lui donnait une apparence un peu particulière qui le rendait encore infréquentable à une autre échelle : celle des relations sociales. Il allait en sandales, à grandes enjambées, le pantalon attaché avec une ficelle, un «anorak» informe jeté sur les épaules. Le luxe qu’il s’accordait, dès qu’il le pouvait, c’était l’opéra, un lieu où il faisait certainement sensation, mais quant au répertoire il le connaissait certainement mieux que la plupart des spectateurs qu’il y côtoyait. Tout cela ne fait pas un gros dossier de presse ! Et quand un journaliste aventureux chronique les Contes, encore aujourd’hui, il ne manque pas de prendre les précautions d’usage, disant que son œuvre pour adultes sent le soufre. Le jour où Jacques Chancel l’invita pour la célèbre émission Radioscopie, en 1979, il fut rappelé à l’ordre par la LICA… Gripari s’était livré à quelque plaisanterie saugrenue sur le racisme !

Tout cela ne fait pas un gros dossier de presse ! Et quand un journaliste aventureux chronique les Contes, encore aujourd’hui, il ne manque pas de prendre les précautions d’usage, disant que son œuvre pour adultes sent le soufre. Le jour où Jacques Chancel l’invita pour la célèbre émission Radioscopie, en 1979, il fut rappelé à l’ordre par la LICA… Gripari s’était livré à quelque plaisanterie saugrenue sur le racisme !

The powers threatening our people became hegemonic in May 1945, when the liberal-Communist coalition known as the “United Nations” imposed its dictatorship on defeated Germany.

The powers threatening our people became hegemonic in May 1945, when the liberal-Communist coalition known as the “United Nations” imposed its dictatorship on defeated Germany.

J. A. : Drôle de question. Juan Asensio, cher Laurent et, en même temps, personne. Attention, non par goût de l’anonymat, ce nuage malodorant expulsé par tous les lâches de la Toile, puisque mes prénom et nom sont parfaitement visibles sur mon site mais parce que je tente de proposer à tous des textes de qualité qui ne sont point absolument verrouillés par le cadenas du ridicule droit d’auteur. Regardez ainsi, sur les sites de nos personnalités littéraires, les précautions prises pour bien signifier que les textes, souvent minables d’ailleurs, mis à la disposition des lecteurs, ne le sont justement que dans des limites parfaitement établies. Mes textes ne sont protégés par rien puisque, par deux fois regroupés dans des recueils critiques publiés par A contrario et le Rocher, ils proviennent pour l’essentiel de mon travail sur Stalker. Je me moque ainsi, à ma façon, de l’aura de mythologie trouble qui entoure encore la figure de l’auteur même si, je le précise tout de suite, je ne crois pas, comme le pense un Derrida par exemple, que l’auteur soit une horrible réalité qu’il faut à tout prix éliminer. Je conteste simplement cet ignoble cirque dans lequel bien des bouffons, en France, n’ont pas honte d’exhiber (devant quel roi ?) leurs membres difformes, une poignée de journalistes, toujours les mêmes quelle que soit la salle de rédaction, étant désireux de capter un minuscule reflet de la lumière de ces nains pour s’en parer…

J. A. : Drôle de question. Juan Asensio, cher Laurent et, en même temps, personne. Attention, non par goût de l’anonymat, ce nuage malodorant expulsé par tous les lâches de la Toile, puisque mes prénom et nom sont parfaitement visibles sur mon site mais parce que je tente de proposer à tous des textes de qualité qui ne sont point absolument verrouillés par le cadenas du ridicule droit d’auteur. Regardez ainsi, sur les sites de nos personnalités littéraires, les précautions prises pour bien signifier que les textes, souvent minables d’ailleurs, mis à la disposition des lecteurs, ne le sont justement que dans des limites parfaitement établies. Mes textes ne sont protégés par rien puisque, par deux fois regroupés dans des recueils critiques publiés par A contrario et le Rocher, ils proviennent pour l’essentiel de mon travail sur Stalker. Je me moque ainsi, à ma façon, de l’aura de mythologie trouble qui entoure encore la figure de l’auteur même si, je le précise tout de suite, je ne crois pas, comme le pense un Derrida par exemple, que l’auteur soit une horrible réalité qu’il faut à tout prix éliminer. Je conteste simplement cet ignoble cirque dans lequel bien des bouffons, en France, n’ont pas honte d’exhiber (devant quel roi ?) leurs membres difformes, une poignée de journalistes, toujours les mêmes quelle que soit la salle de rédaction, étant désireux de capter un minuscule reflet de la lumière de ces nains pour s’en parer…

è in fondo la stessa visione di certo cristianesimo (e non solo) che svaluta la terra e propone prospettive salvifiche future (è lo stesso meccanismo che nella testualità promette un senso a venire e nello stesso momento instaura e salva una oscurità strategica?).

è in fondo la stessa visione di certo cristianesimo (e non solo) che svaluta la terra e propone prospettive salvifiche future (è lo stesso meccanismo che nella testualità promette un senso a venire e nello stesso momento instaura e salva una oscurità strategica?).

Les lecteurs de ce blog (*) n'ignorent pas que Marc Hanrez fut l’un des pionniers de la recherche célinienne. Auteur en 1961 d’une des premières monographies sur Céline (1), il a publié, il y a quatre ans, une somme réunissant ses principaux articles sur l’écrivain (2). Il fut aussi le maître d’œuvre d’un important cahier de L’Herne sur Drieu La Rochelle (3). Et l’auteur d’innombrables études sur ses écrivains de prédilection, d’Abellio à Nimier en passant par Proust ou Genet. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est aussi, et depuis longtemps, poète. Poète discret puisque son premier recueil,

Les lecteurs de ce blog (*) n'ignorent pas que Marc Hanrez fut l’un des pionniers de la recherche célinienne. Auteur en 1961 d’une des premières monographies sur Céline (1), il a publié, il y a quatre ans, une somme réunissant ses principaux articles sur l’écrivain (2). Il fut aussi le maître d’œuvre d’un important cahier de L’Herne sur Drieu La Rochelle (3). Et l’auteur d’innombrables études sur ses écrivains de prédilection, d’Abellio à Nimier en passant par Proust ou Genet. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est aussi, et depuis longtemps, poète. Poète discret puisque son premier recueil,

Car je suis persuadé que notre destin de Français est scellé, parce qu'“ils sont chez eux chez moi” (Mitterrand), au sein d'une “Europe dont les racines sont autant musulmanes que chrétiennes” (Chirac), parce que la situation est irréversible jusqu'au basculement définitif des années 2050 qui verra les “Français de souche” se compter seulement la moitié – la plus âgée – de la population du pays, le reste étant composé d'Africains, Maghrébins ou Noirs et d'Asiatiques de toutes provenances issus du réservoir inépuisable du tiers monde, avec forte dominante de l'islam, djihadistes et fondamentalistes compris, cette danse-là ne faisant que commencer(1).

Car je suis persuadé que notre destin de Français est scellé, parce qu'“ils sont chez eux chez moi” (Mitterrand), au sein d'une “Europe dont les racines sont autant musulmanes que chrétiennes” (Chirac), parce que la situation est irréversible jusqu'au basculement définitif des années 2050 qui verra les “Français de souche” se compter seulement la moitié – la plus âgée – de la population du pays, le reste étant composé d'Africains, Maghrébins ou Noirs et d'Asiatiques de toutes provenances issus du réservoir inépuisable du tiers monde, avec forte dominante de l'islam, djihadistes et fondamentalistes compris, cette danse-là ne faisant que commencer(1).  Digiti “Romain Gary” su google e le prime foto che appaiono ritraggono lo scrittore francese d’origine ebreo-russa accanto a una graziosa biondina, visibilmente più giovane di lui. L’impressione è di averla già vista. Ma sì, è Jean Seberg, l’adolescente malinconica di Bonjour tristesse, l’icona che meglio di altri ha incarnato sul grande schermo lo smarrimento della gioventù borghese del secondo dopoguerra. Si erano sposati nel ’62 – 24 anni lei, il doppio lui – per poi separarsi otto anni dopo e infine ritrovarsi in un comune tragico destino: quando entrambi sono stati sconfitti e – per dirla con una battuta di Patricia, la protagonista di À bout de souffle interpretata dalla Seberg nel ’60 – «ormai è troppo tardi per avere paura».

Digiti “Romain Gary” su google e le prime foto che appaiono ritraggono lo scrittore francese d’origine ebreo-russa accanto a una graziosa biondina, visibilmente più giovane di lui. L’impressione è di averla già vista. Ma sì, è Jean Seberg, l’adolescente malinconica di Bonjour tristesse, l’icona che meglio di altri ha incarnato sul grande schermo lo smarrimento della gioventù borghese del secondo dopoguerra. Si erano sposati nel ’62 – 24 anni lei, il doppio lui – per poi separarsi otto anni dopo e infine ritrovarsi in un comune tragico destino: quando entrambi sono stati sconfitti e – per dirla con una battuta di Patricia, la protagonista di À bout de souffle interpretata dalla Seberg nel ’60 – «ormai è troppo tardi per avere paura». Lo guardavano con diffidenza, ritenendolo un autore reazionario per il suo passato di eroe di guerra e poi di diplomatico gollista. E lui – che pure aveva rischiato la morte per disertare e aderire all’appello lanciato il 18 giugno del ’40 da De Gaulle a Londra di continuare la lotta contro i nazisti – non perdeva occasione per esprimere la delusione in quelle forze con cui durante la guerra si era trovato a «essere così spesso dalla stessa parte che non posso più perdonargli niente». Tradite le speranze del dopoguerra «dalle idee che si comportano in maniera sbagliata», scelse di chiamarsi fuori dalla logica dei blocchi contrapposti: «Non accetto nessuna crociata – spiegò – perché non accetto nessuna fede e rifiuto d’essere convertito. Non conosco certezze e il solo bene che difendo è il diritto al dubbio». Senza mai riuscire a diventare un cinico: «Sono quarant’anni che trascino intatte per il mondo le mie illusioni, nonostante tutti gli sforzi per sbarazzarmene e per riuscire, una volta per sempre, a non sperare più». Se non nella politica, almeno nella letteratura intesa come nascondiglio: «Vorrei che i miei libri fossero rifugi e che aprendoli gli uomini ritrovassero i loro valori e capissero che, se hanno potuto forzarci a vivere come bestie, non hanno potuto costringerci a disperare».

Lo guardavano con diffidenza, ritenendolo un autore reazionario per il suo passato di eroe di guerra e poi di diplomatico gollista. E lui – che pure aveva rischiato la morte per disertare e aderire all’appello lanciato il 18 giugno del ’40 da De Gaulle a Londra di continuare la lotta contro i nazisti – non perdeva occasione per esprimere la delusione in quelle forze con cui durante la guerra si era trovato a «essere così spesso dalla stessa parte che non posso più perdonargli niente». Tradite le speranze del dopoguerra «dalle idee che si comportano in maniera sbagliata», scelse di chiamarsi fuori dalla logica dei blocchi contrapposti: «Non accetto nessuna crociata – spiegò – perché non accetto nessuna fede e rifiuto d’essere convertito. Non conosco certezze e il solo bene che difendo è il diritto al dubbio». Senza mai riuscire a diventare un cinico: «Sono quarant’anni che trascino intatte per il mondo le mie illusioni, nonostante tutti gli sforzi per sbarazzarmene e per riuscire, una volta per sempre, a non sperare più». Se non nella politica, almeno nella letteratura intesa come nascondiglio: «Vorrei che i miei libri fossero rifugi e che aprendoli gli uomini ritrovassero i loro valori e capissero che, se hanno potuto forzarci a vivere come bestie, non hanno potuto costringerci a disperare». Infernale manipolatore della parola oppure sacerdote ideologico della décadence? Inventore nichilista di quadri solo letterari, oppure geniale interprete politico di una civiltà al tramonto? Insomma: il fin troppo noto anarchisme di Céline è una posa individualista, oppure un vero e proprio manifesto sociale e antropologico? Possiamo ancora oggi leggerlo in tanti modi, Céline. Ma, se vogliamo andare al fondo della sua anima, tra gli squarci e gli urli, le maledizioni e le ingiurie è possibile trovare netta e precisa un’interpretazione della storia europea. Céline è un analista del tracollo dell’Europa, rappresenta un sensore sensibile agli smottamenti e alle derive, denuncia e preavverte, minaccia e sibila oltraggi alla maniera di un apocalittico profeta antico: magari l’“Ezechiele parigino” di cui parlò Pol Vandromme. C’è in Céline la sensiblerie di un osservatore straziato, che ha sottomano la disintegrazione della civiltà europea e ne grida i misfatti, attraverso le sue storie disperate, ma anche attraverso pagine e pagine di lamentazioni millenaristiche. Céline sa di trovarsi di fronte a uno sbocco, nel centro di uno snodo di epoche, dal cui scioglimento dipenderà l’avvenire del suo mondo. E il suo mondo è l’Europa tradizionale. L’Europa nordica franco-germanica. L’Europa dei popoli sani che fanno la civiltà e la storia.

Infernale manipolatore della parola oppure sacerdote ideologico della décadence? Inventore nichilista di quadri solo letterari, oppure geniale interprete politico di una civiltà al tramonto? Insomma: il fin troppo noto anarchisme di Céline è una posa individualista, oppure un vero e proprio manifesto sociale e antropologico? Possiamo ancora oggi leggerlo in tanti modi, Céline. Ma, se vogliamo andare al fondo della sua anima, tra gli squarci e gli urli, le maledizioni e le ingiurie è possibile trovare netta e precisa un’interpretazione della storia europea. Céline è un analista del tracollo dell’Europa, rappresenta un sensore sensibile agli smottamenti e alle derive, denuncia e preavverte, minaccia e sibila oltraggi alla maniera di un apocalittico profeta antico: magari l’“Ezechiele parigino” di cui parlò Pol Vandromme. C’è in Céline la sensiblerie di un osservatore straziato, che ha sottomano la disintegrazione della civiltà europea e ne grida i misfatti, attraverso le sue storie disperate, ma anche attraverso pagine e pagine di lamentazioni millenaristiche. Céline sa di trovarsi di fronte a uno sbocco, nel centro di uno snodo di epoche, dal cui scioglimento dipenderà l’avvenire del suo mondo. E il suo mondo è l’Europa tradizionale. L’Europa nordica franco-germanica. L’Europa dei popoli sani che fanno la civiltà e la storia.

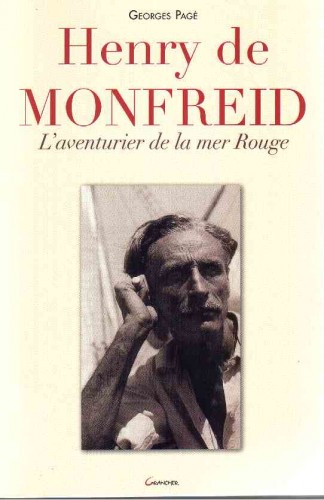

Di Henry De Monfreid in Italia si sa poco o niente e sono scarse le traduzioni, disponibili tra l'altro solo da qualche anno. «L'ultimo vero filibustiere della letteratura europea» lo ha invece definito Stenio Solinas. «Ho avuto una ricca, irrequieta e magnifica» dichiarò lo scrittore alcuni giorni prima di morire all'età di 95 anni nel 1974. Prima che autore fu uomo di mare e d'avventure e iniziò a scrivere passati i cinquant'anni. Una seconda vita la sua, quella da scrittore. Anzi la terza. Perchè quando nasce, a La Franqui-Leucate (Aude), sulla costa mediterranea il 14 novembre 1879, c'è solo il mare a presagire che tipo di vita sceglierà.

Di Henry De Monfreid in Italia si sa poco o niente e sono scarse le traduzioni, disponibili tra l'altro solo da qualche anno. «L'ultimo vero filibustiere della letteratura europea» lo ha invece definito Stenio Solinas. «Ho avuto una ricca, irrequieta e magnifica» dichiarò lo scrittore alcuni giorni prima di morire all'età di 95 anni nel 1974. Prima che autore fu uomo di mare e d'avventure e iniziò a scrivere passati i cinquant'anni. Una seconda vita la sua, quella da scrittore. Anzi la terza. Perchè quando nasce, a La Franqui-Leucate (Aude), sulla costa mediterranea il 14 novembre 1879, c'è solo il mare a presagire che tipo di vita sceglierà.